較早注意到明朝國號與宗教關聯者,應是吳晗在1941年發表的〈明教與大明帝國〉,[1]吳晗認為「大明」之國號出於韓氏父子之「明王」,即《大小明王出世經》,並指出明教自唐輸入,至南宋日益興盛。因秘密宗教之傳播,時受統治階級迫害,易與其他宗教結合,故明教雜揉了佛教,與崇信彌勒傳說的白蓮社結合。而白蓮社遭禁後,又有「彌勒降生,明王出世」之傳說,韓山童、韓林兒父子便以明王、小明王自居。朱元璋因襲小明王之基業,削平群雄,為攏絡舊部,故將「大明」建為國號。且「明」有光明之義,拆字則為「日」、「月」,與儒家禮祀相關。再者,從五行之說,北方屬水,南方屬火,以明制暗,以火剋水,與儒家經說並行不悖,可謂一石二鳥。

吳晗勾勒了明教的傳播與發展,惟論析明教與白蓮社合流時,卻無直接的證據,僅是比較兩教皆存有相似的科儀而推論,略言:「彌勒和尚白冠練衣,與明教徒之白衣白冠相同,亦焚香,亦說災祥,亦有小經,亦集徒侶,與後起之明教蓋無不相類。」且其論述五行之說,「以火剋水」亦不通。但明教與大明國號之說,卻因1961年金庸寫入武俠小說《倚天屠龍記》中,稱朱元璋雖起異心,使用詭計登上帝位,但幫助他打下江山的都是明教中人,所以國號仍不得不稱一個「明」,致使此說蔚為流傳。

楊訥在1983年發表的〈元代白蓮教〉認為「吳晗的推理頗欠周密」,[2]指出「白蓮社」不等同於「白蓮教」,從現有的史料判斷,白蓮教從未與明教混合。且方志、石刻中顯示明教在元代為合法的教門,至明代才與白蓮教同屬在禁之列,《元史‧刑法志》:「諸以白衣善友為名,聚眾結社者,禁之。」的紀載可能從未落實。吳晗因為先有了大明國號來自明教的結論,便以「明王出世」為證,將信奉白蓮教的韓氏父子附會為明教徒。楊訥指出中國宗教史上的「明王」不少,韓山童所謂的明王應是《大阿彌陀佛經》中的「阿彌陀佛」,即諸佛光明之王。又說朱元璋年輕時當過和尚,將佛典取為國號是很自然的事情,故《大明律》中禁止白蓮社、明尊教等左道,未禁止傳統彌陀淨土信仰。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

查慎行的《人海記》裡面有一條〈弛會試禁〉:「舊制:貢士三科不第,禁會試。弘治三年始弛此禁。」我原先找不到出處,在明代初期的科舉中,並沒有看到這樣的規定。

後來在查慎行族叔查繼佐的《罪惟錄》看到了,略載:「弘治元年,閣臣劉吉聞監中一老舉人以詩嘲吉,吉恨之,奏舉人監生三科不中者,不許會試。舉人林潤請再寛一科,許之。踰年弛此例」是什麼詩則沒有說。

既然知道是劉吉的故事,再去翻《明史‧劉吉傳》,看到了原委,並不是嘲詩,是罵劉吉「老棉花」,《明史》略載:

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

趁博客來特價的時候,購入了王汎森先生的新著《思想是生活的一種方式:中國近代思想史的再思考》,發現有幾篇好像看過了,細查發現又是一本論文集。最近幾年的著作,如《權力的毛細管作用》、《中國近代思想與學術的系譜》也都是論文集。無怪乎書名主標題為《思想是生活的一種方式》,大概是想不到合適的書名,不得不為之吧。

- 〈從「新民」到「新人」──近代思想中的「自我」與「政治」〉,收入《中國近代思想史的轉型時代》

- 〈五四運動與生活世界的變化〉,收入《二十一世紀》113卷

- 〈「煩悶」的本質是什麼──近代中國的私人領域與「主義」的崛起〉,收入《思想史》1卷

- 〈主義時代」的來臨──中國近代思想史的一個關鍵發展〉,收入《東亞觀念史集刊》4卷

- 〈時間感、歷史觀、思想與社會──進化思想在近代中國〉,收入《數理人文》15卷

- 〈中國近代思想中的「未來」〉,收入《探索與爭鳴》2015年9期

- 〈如果把概念想像成一個結構──晚清以來的「複合性思維」〉,收入《思想史》6卷

- 〈「儒家文化的不安定層」──對「地方的近代史」的若干思考〉,收入《近代史研究》 2015年6期

- 〈人的消失?!──兼論二十世紀史學中「非個人性歷史力量」〉,新論

- 〈中國近代思想文化史研究的若干思考〉,收入《新史學》,14卷4期。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

關於明代蔭襲的規範,最早見於《太祖實錄》,後來《大明會典》也將此抄錄進去。但是具體的規定只提到蔭官的職位與品秩,如正一品官子蔭五品等等。蔭官以後能不能考科舉,則沒有說,也沒看到學者有討論過。

《萬曆野獲編》紀載一則故事,首輔沈一貫(1531-1615)勸告他聰明的長子沈泰鴻道:「你為何不授蔭為中書舍人呢?屆時成為國子監生參加順天鄉試,不是好過參加競爭激烈的浙江鄉試嗎?」沈泰鴻接受了父親的建議,沒想到沈一貫竟題請將兒子蔭為尚寶司丞,從此沈氏父子反目成仇,再也不見面。

尚寶司丞為正六品,比中書舍人的從七品高了好幾個檔次。《萬曆野獲編》另一篇則紀載蔭官的升遷,提到:「中書考滿十二年,始陞三級為主事,又九年為尚寶卿,俱仍管中書事。即加至四品三品,不出局約略與璽卿等。」意即中書舍人拚了二十一年,才差不多是正五品的尚寶司卿。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

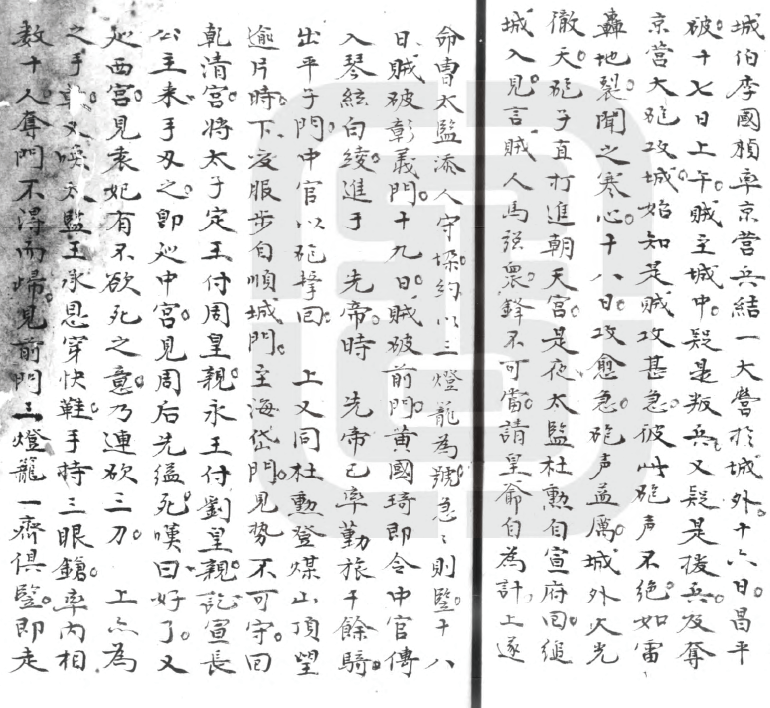

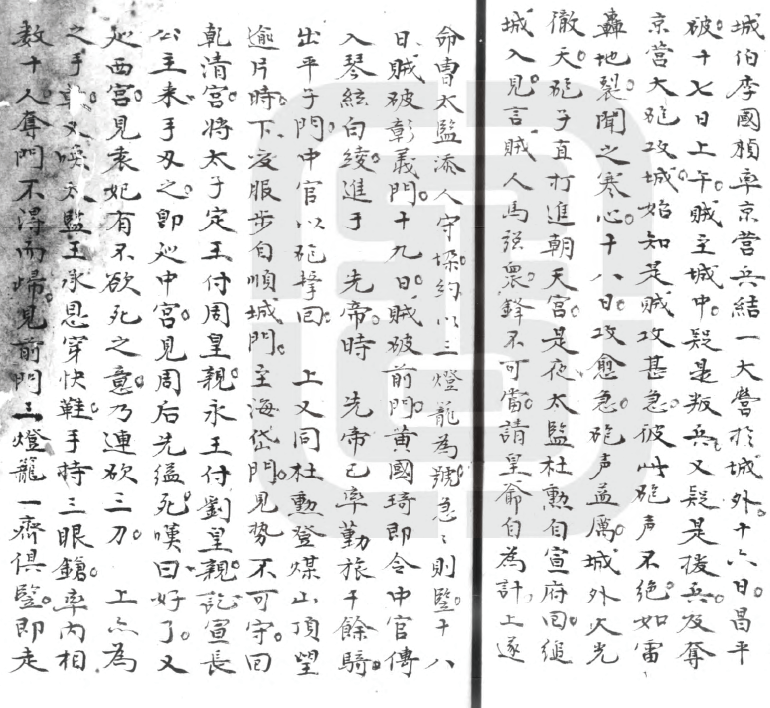

萬曆《大明會典》是史語所有電子化的版本,所以引用的最廣泛。我查閱相關制度時,經常看到一句「洪武二十六年定」。反覆地看到這句話,讓我起了疑心,同樣的制度去查洪武朝的《諸司職掌》,會發現紀載的文字都一致,就是沒有「洪武二十六年定」這句話。

例如選官的條目,萬曆《大明會典》:「凡官員作缺,洪武二十六年定,內外官員考滿、侍親、致仕、丁憂、殘疾、極刑、考功司勳來付...」而《諸司職掌》則是:「作缺,凡內外官員考滿,侍親、致仕、丁憂、殘疾、極刑,考功司勳來付...」

用電子檢索的方式查了萬曆《大明會典》,一共出現了195次「洪武二十六年定」。清人在修《明史》時,必定也參考了萬曆《大明會典》,也出現了15次「洪武二十六年定」。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

明末清初的私人見聞,由於事涉敏感,往往傳抄後會改個名字,或是不屬名。有時候找到一兩本稀見的書,學者們都沒引用過,還以為找到寶了,卻不是這樣。

武新立的《明清稀見史籍敘錄》提到了一本書叫做〈保桐始末方略紀〉,武氏在介紹中說這本書作者不詳,不見有刻本,還對內容做了一些考證,評價這本書記事詳盡,極富史料價值。

讀了他的介紹,我真的是很想看這珍貴的書,不過再看他寫道:「茲選錄數條如下,書前開卷即云:崇禎八年正月流賊犯桐....」我就知道他搞錯。這本書是再尋常不過的書了,就是戴名世的〈孑遺錄〉。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

去年老師從北京印了一份稀見材料回來,叫做《兩都愴見錄》,作者化名雲巢野史,全書分兩卷,分別記載北京與南京明末陷落的史料。上卷前面幾段不曾讀過,讀到第三頁便覺得似曾相識,原來是抄錄顧炎武《明季實錄》。至於下卷,則是抄錄自《播遷日記》,《播遷日記》又與另一本名叫《江南聞見錄》的書相當雷同,作者還考證不出來。晚明史籍真的是一本爛帳,到底是誰抄誰的,算都算不清。

推測這個《兩都愴見錄》應該是一本拼裝書,史料價值不高。不過上卷若干篇幅,我還是不知道出自何書,或者真的是這位雲巢野史補增的也不一定。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

在期刊網上讀到一篇短文,是馬良德〈在書畫家和土豪劣紳之間〉,他說:

讀馮夢龍《古今笑史》,方知華亭公乃明末著名書畫家董其昌。雖然董其昌是個讀書的種子,但他在松江華亭時,對他人的田產喜歡得說拿來就拿來。這事兒被百姓捅到海瑞那裡,被海瑞狠狠處罰了一通,把董其昌心疼得直跺腳。有縉紳出來說情,勸告海瑞說聖人不做過份的事,海瑞是何等剛烈的人呀,勃然訓斥道:「諸公豈不知海瑞非聖人耶!」

我正在找董其昌魚肉鄉民的材料,過去沒聽過這則故事,以為有材料可以用。正要找史料原文,但想一想,時間不太對,董其昌(1555-1636)跟海瑞(1514-1587)是不同時代的人,海瑞大約是隆慶三年(1569)巡撫應天,而董其昌考上進士則是萬曆十七年(1589)。換言之,在海瑞擔任巡撫時,董其昌還沒沒無聞呢。那麼這個華亭公是誰呢?我想應該是擔任過首輔的徐階(1503-1583)才對,在海瑞巡撫時,徐階也剛致仕,那時海瑞正在清算鄉紳的田土,要他們把侵蝕的田地都退還給農民,徐階在松江府的田地也受到波及。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

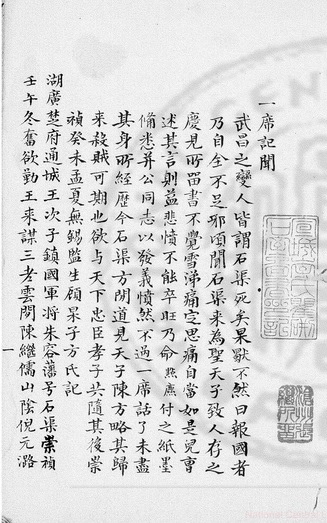

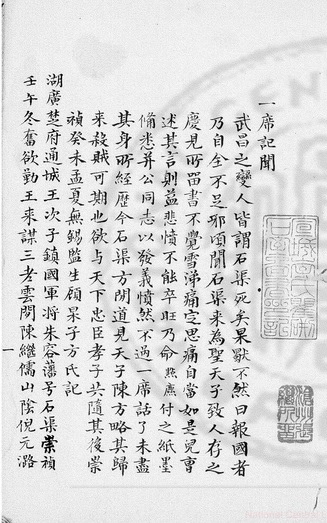

國家圖書館有一本善本書登錄的名稱叫《一席紀聞》,共有兩冊,作者不詳。我還以為找到寶了,調閱出來看,原來是一本常見的書,大失所望。

《一席紀聞》是記述明末農民軍領袖李自成的事跡,其作者很簡單,第一段末就提到了,叫做顧杲,就是復社領袖顧憲成的從子。問題是這本書並不叫《一席紀聞》,因為這是一本筆記集,〈一席紀聞〉只是第一篇,第二篇叫做〈明史從闖賊各官〉。真正作者是顧公燮,這是他記錄明末清初的史事筆記,也收了幾篇顧杲的文章。這本書的書名應該是《丹午筆記》,或《消夏閑記》,只是抄本沒有目錄,國家圖書館就誤把第一篇當作書名了。但國家圖書館的這本《丹午筆記》與江蘇古籍出版社的點校版仍有些差異,或許有些條目在點校版中沒有,有空再細細比較。

okplaymayday 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()